「気がつけば40年間無職だった。」2024年3月4日(月)発売決定!

気がつけばシリーズ3部作となっていた。

ということで、2022年2月22日より募集を開始した、「気がつけば○○ノンフィクション賞」の第1回目の受賞作「気がつけば生保レディで地獄みた。」を発売したのが2023年4月26日、そしてその約7か月後の11月20日にはシリーズ2弾目となる「気がつけば認知症介護の沼にいた。」を上梓しました。

第1弾のころから発信していましたが、「気がつけば○○」をお題とするこのお仕事(or人生)ノンフィクションは、永続的にシリーズとして発刊していきたいと考えています。

映画に三部作が多いように、なにかにつけてもまずは三部作、古書みつけもそこを目指して駆け抜けてきました。

年内に3冊連続刊行とまではいきませんでしたが、第3弾の準備が整ってきましたので、年が変わらぬうちに発表させていただきます!

第3弾は、第1回「気がつけば○○ノンフィクション賞」にご応募いただいた166の作品の中にあった1本で、しかも、「最終選考」にまで残った4本のうちの1本でした。

さらに、最終選考員だった、新井英樹さん、本橋信宏さん、加藤正人さんの3人も、この作品についてはだいぶ衝撃を受けたようでして、当時、3人ともザワついていたのを記憶しています。

「この作者が気になって仕方ない!」

「ものすごい熱量!」

「書かずにはいられなかったという作品」

「彼女は書くことで救われたんじゃないかな?」

編集者である伊勢も、文章からほとばしる圧倒的なパワーに面喰い、思わず、「このまま出版しましょう!」と先走ってしまったほどに、人の琴線に触れさせるなにかがある作品……本記事では、その内容と制作秘話なども含めてご紹介させていただきます。

応募時、著者はコピーをとるでもなく、手書きの生原稿をそのまま送ってきた。その字体からも異様なる迫力を感じさせられる作品だった。

書誌情報

「気がつけば40年間無職だった。もしくは潔癖ひきこもり女子の極私的物語」

出版社:古書みつけ

著者:難波ふみ

価格:1500円+税

ISBN:978-4-9912997-2-8

シリーズ第3弾はまさかの〝ノン〟お仕事ノンフィクション

生保レディ、認知症介護士と、働き方に対する問題や働き手が激減している問題など、社会問題ともなっているようなお仕事たちに焦点を当てた前2作を経て、お次はどんなお仕事にスポットが当たるのかと思いきや、3弾目はまさかの〝ノンお仕事〟、つまり、「無職」がお題となりました。

しかも、驚くべきことに、「現在無職」なわけではなく、「40年間無職」、生まれてからこれまで一度も働いたことがないという女性の物語なのです。

「私は40年間、一度も働いたことがない。」

物語の幕は、中年無職女性が解き放つ衝撃的な一文から始まります。

潔癖が過ぎるがゆえに自分の部屋に入ることができない、

強迫性障害を患う女性の艱難辛苦、ほとばしる生き様を凝縮!

なぜ、40年間一度も働くことができなかったのか?

なぜ、それでも生きてこられたのか?

なぜ、そんな切実なる人生を綴ったのか?

この世に生を受けてから40年間、一度も給料を手にしたことのない女性が、本書を出版することで、初めて〝印税〟という名の初任給を頂戴する……。

そのあまりに記念すぎる1冊を、どうか、どうか、ご一読ください!

最終審査員の方々の講評

前述した通り、本作は、第1回気がつけば○○ノンフィクション賞の最終選考まで残った作品でした。

ここで、そのときの最終審査員の方々の講評を改めて紹介してみたいと思います。

加藤正人(脚本家)

難波ふみさんの「気がつけば三十九年間無職だった。」は、幼年期からの自身の歴史を描いた作品であった。家族や友人との関係で精神的に追い詰められていく描写には胸が締め付けられた。だが、高校に入学してからは、希望を感じるような展開になった。しかし、現実はフィクションの物語のように都合よくは進まず、病気と格闘しながらの生活が続いているようだ。

この作者は、自分自身を客観的に見つめながらこの作品を執筆したと思う。貴重な体験であったのではないだろうか。

病と付き合いながら、少しずつ克服し、いつか職業について欲しいと思う。その時はぜひ、第二作を書いてもらいたい。

新井英樹(漫画家)

作者自身のキャラ度の高さに圧倒された。好き!

手書きの原稿用紙での投稿も含めて、作者と作品中の主人公の距離感に目眩すら覚えた。読んでる間、訳のわからない笑いが収まらず……。

これ、たぶん「表現したい」「伝えたい」って根本の衝動に嬉しさを感じさせられたんだと思います!

本橋信宏(著述家)

難波ふみさんの「気がつけば三十九年間無職だった。」は、意表を突くタイトルである。予定調和として、○○には現在の職業が入るものだと思っていたが、39年間無職という、不変を題材にした。すごい。

幼いころから精神の不調に苦しむ。

きっかけは父親の水虫だった。

伝染する汚らしいものと思い込み、以後、心のこだわりが強くなる。

母との折り合いがわるくなり、しばしば取っ組み合いになる。

精根尽きた母から「産まなきゃよかった」という決して言ってはいけない言葉を投げかけられ、文子さんは自己肯定感ゼロになってしまう。

<私は完全に混乱していた>

姉に噛みついたり、殴りかかったり、壁に頭を打ち付けたり。

<最終的に父を殺さなければいけない>

ここまで追い詰められる。

アルバイトをしようとするが、いつも面接で落とされる。

転機が訪れたのは30代に入って、学校に通う気になってからだった。

31歳、定時制高校に合格。

精神の不調に付き合いながら、登校する日々。

担任との面談では、担任から欠点ばかり指摘され、呆然となる。

私も中学1年のときの親との三者面談で、教師は励ましたつもりだろうが、こちらのコンプレックスを親の前でほじくりだされ、気が遠くなりかけた記憶がある。

本作の文子さんは、悔しさをバネに絶対卒業してやる、と心に誓った(偉い!)。

そして3年間、無欠席で卒業。

だが実社会は一度も就職経験の無い30代半ばの女性に厳しかった。

本作品は、心のアップダウンをみずから分析し、綴ったもので、これほどマイナス面の精神状態を明け透けに綴った文章は空前にして絶後だ。

私は本作が受賞してもいいと思った。

こんな立派な作品が書けるのだから、一度も就職できなくてもまったく問題ない。

いかがでしょうか?

審査員の方々にとっても、ちょっと無視することができない、〝生きる〟力強さを感じられる作品だったのです。

難波ふみ、40年間の軌跡

物語は、作者の幼少期から今に至るまでが、とにかく淡々と綴られています。

何かが狂い始めたのは、小学校のころ。

それも、引っ越しという環境が変わるイベントを経てのことでした。

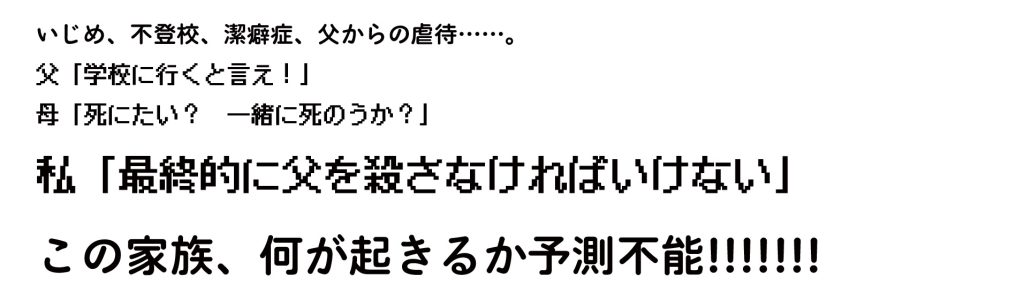

新たな学校では、ありがちな転校生いじめにあい、それが引き金となって不登校となり、当時、まだ不登校児に対して社会的に優しくなかった時代だったため、両親からは学校に通うことを強制され、「行きたくない!」と騒げば暴力をふるわれる……昭和の名残りを感じさせる家族像が、作者を抜け出せない闇へと引きずり続けます。

さらに、父親の水虫が原因で潔癖症の気も発症。

「家」の中に〝居場所〟を見い出せなくなった作者は、自分だけの「部屋」、自分の唯一の〝居場所〟の確保に猛烈に執着し、その空間を守り抜くことだけに人生を全フリ、自分の「部屋」の清潔だけが〝生き甲斐〟となっていくのです。

そして、一度、「部屋」に閉じこもればなかなか出てこられず、かたや、一度「部屋」から出てしまえば、今度は戻ることが不可能に……。

そう、自分の部屋に入るためにつくったルール、その手順があまりに潔癖&厳格すぎて、気がつけば自分の部屋に入ることができなくなってしまうのです。

・「神戸連続児童殺傷事件」の犯人と同じ14歳の私

・父が自己破産して、「家」と「部屋」と強制的に引きはがされる

・地下鉄の駅でパニック→柱に頭を打ちつける

・悪魔に憑かれた映画『エクソシスト』のリーガンのように大暴れ

・初体験はスリランカ人、カレーはしょっちゅう食べていた

・平山夢明の『独白するユニバーサル横メルカトル』との衝撃的な出会い

・30代の高校生、九九すら覚えていなかった

・みんなもできる! 障害年金の受け取り方

・30歳年上の男性と援助交際?

・作文コンクールで発表した「空白」という文

・精神科に通い続け薬漬け

・仲良しの姉にも精神障害が……

・気になる我が家の家計簿公開

・あの暴力父親が脳梗塞で倒れた!?……etc.

もはや、全編ツッコミどころがありすぎて……!

父からの虐待や学校でのいじめ、不登校の過去を、冷静にひょうひょうと書き連ねながら、ときどき斬れ味鋭い妙な自己ツッコミをカマす、突然すぎる「友だちになってください」エピソードや、これまた突然すぎる赤裸々すぎる告白など、独特の世界観と筆致力で、読者は摩訶不思議な難波ワールドへと没入することになるはずです。

暴力や言葉の暴力で否定され続けた10代、若さを生かすことなく無為に生を貪った20代、そんな日々を経ながら様々な精神疾患が発症した彼女は、30代に入ると、突如、「学校に行きたい」と考え始める。親子ほどに年の離れた同級生たちと過ごす初めての楽しいスクールライフ。仲間とのふれあい、文化祭や作文コンクールへの出場、遅れてきた青春は彼女の精神にいったいどんな効果をもたらすのか――!?

「私は完全に混乱していた。

家を失うイコール死、を意味していたので、頻繁に暴れては、母や姉に止められる、というのを繰り返していた。

溜まったフラストレーションを発散するかのように、止められると姉に噛み付いたり殴りかかったりしていたらしい。特に、壁や何かに頭を打ちつけるという行為は、私に一時的なストレス解消のような効果をもたらしてくれていた。

〝消極的な死〟に向かおうとしていたのかもしれない。

昔テレビで、アイドルの上原美優という女の子が、ストレス発散と称して、フライパンで自分の頭を殴る、というのを紹介していた。それ用のフライパンをいくつももっていて、笑顔で画面に映っていたが、確か彼女は後年、自殺した。」

貧困や介護が引き起こす親族間殺人だけでなく、インターネット社会化によって〝家族のカタチ〟が崩壊しつつある昨今、核家族すらままならない現代において、家族の在り方とはなんなのか? を提起する

祈りのノンフィクション!

40年間働くことのなかった女性の半生が凝縮された、人生をかけた出版物、とくとご賞味ください。

本書の内容がよくわかる一文をピックアップ

本書は兎にも角にも、作者の文章のリズムというか、独特の書き方にも特徴があったりします。編集者的にツボった文章などを抜粋してみますので、難波ワールドを体感してみてください。

私は40年間、一度も働いたことがない。

バイトなども、もちろん経験がない。

面接は四度受け、四度とも落ちた。

そのことをよく行くカフェの店主にふと話したら、「おもしろい」と言われた。

それは意外な反応だった。

自分では悲劇のように思っていることが、他人から見れば喜劇じみた事柄に映る場合もあるのだ、と気づいた瞬間でもあった。

それではなぜ、私が無職街道を突き進み、どうやって生きてきたのかを、幼少期から振り返ってみたいと思う。

寝る前には心のなかで自己流のお祈りをするのが日課でもあった。

「あしたも、かぞくのみんながげんきでいられますように。ともだちのみんながげんきでいられますように」

このあとに日本の皆と世界の皆のことを祈って終わる。我ながら、まるで無垢で天使のようだったと思う。ちなみに、私の家族は無宗教だし、私自身も神の存在こそ信じてはいるが、無宗教である。

引きこもり無職の芽は、もうすでにその頃から芽生えていたかと思っているが、私の人生においてもうひとつ重要な、精神病の芽の始まりという問題がある。それは、父が水虫になったことからだと思われる。なんだ、そんなこと、といわれそうだが、これは真剣な話なのだ。

伝染する病気というものが、幼心に汚ならしく、恐ろしく感じられ、衛生観念がややいきすぎてしまった。臆病な性格で、細かいことが気になりすぎてしまったのもよくなかったと思う。

誰でも病気になどなりたくはない。

父と同じバスマットは使わないようにしよう。なるべく素足でいないようにしよう。足もよく洗うようにしよう。

「そうしようそうしよう」が、「しなくては」に少しずつ近づいていく足音がした。

休みがちになると、当然のようにクラスメートにそれを指摘され、ますます学校への足が遠のいて、いわゆる「居場所」というものもどんどんなくなっていき、やがて定番の本格的な「いじめ」というやつを経験することになる。少しずつ距離を置かれるところから始まり、徐々に陰口が囁かれ、ついにはあからさまに嫌悪の表情で悪口を言われ、馬鹿にされた。そして、お定まりの「死にたい」がやってくることとなる。だが、それの原因が「いじめ」によるものなのか、その頃からもうすでに私が狂い始めていたからなのか、は定かではない。

その頃の記憶が少し曖昧なのだが、最初の不登校のときは、さまざまな病院へ連れ回されていたような気がする。

そして、どこに行っても「異常なし」の診断がくだると、両親の不満は一気に私に向けられる。いくら怒られても一向に学校に行かない私は、必然的に両親と対立するようになっていた。姉と兄からも、学校関連のことでいじられることもあり、常に不機嫌な子どもであったように思う。

ともかく、その日はいつも以上に暴れ、叫び、物を壊し、グチャグチャになった部屋のなかで、母も私も疲れきっていた。

突然、スッと立った母は、台所へ行き、包丁を手に戻ってきた。そして、そのまま私の頬に包丁を当てたのだ。

頬から首にかけてピタッピタッと当てられた金属の冷たさは、一生忘れないと思う。

その瞬間、恐ろしく頭が冷静に戻ったのを覚えている。

母に、「死にたい? 一緒に死のうか?」と言われた。

声が出せない。

私は頭を小刻みに左右に振った。

「死にたい」とは思っていたが、それはより、「消えたい」に近いもので、ましてや「殺されたい」わけでは決してないのだ、とわかった瞬間でもあった。

「開けなさい!」という父の怒鳴り声とともに、襖を激しく叩く音がする。突っ掛けた木刀を抑えながら抵抗を試みるが、やがてガタガタッと襖が外されて内側に倒れかかってくる。

絶望の音がした。

ここで私の記憶は少し途切れる。

気がつけば、部屋の外の狭い踊り場で、私は父に叱責されながら叩かれていた。

身を守るために体を丸めていたので、土下座のような格好に見えていたと思う。なぜかこのときの記憶は、上から自分の背中を俯瞰で見ているものになっている。ベルトやら何やらで鞭打たれながら、私はずっと無言で耐えていた。止めどなく流れる涙は、悔し涙だった。なぜ、苦しい思いをしている自分がさらに怒鳴られ、殴られなければならないのか。

そこで初めて、自分ひとりだけの「部屋」というものを与えられたのが、運命の分かれ道だったように思う。

六畳の洋室。

引戸のドアを開けるとまず、東向こうの出窓が目に入る。自分で選んだベージュ地に白の薔薇柄のカーテンが彩りを添える。出窓に添ってベッドを横向きに配置した。そのまま右を向くと、ベランダへと続く窓がある。隅に机を置くことにした。机の真向かいには、CDコンポ。その隣に小さなテレビを設置した。左側の壁には、大小ふたつのクローゼットがあり、収納には困らない。初めての自分だけの「部屋」は、そうしてできあがった。

この「部屋」でテレビを観たり、音楽を聴いている時間が、心安らげる一時だった。

新しい家で、自分の「部屋」という〝城〟を手に入れた私は、次第に、誰かが私の「部屋」に入るのを恐れるようになっていた。それはよくある思春期の精神的なものからくる意味ではなく、衛生的な観念からくる恐怖感だった。

そう、それはまさに〝恐怖〟としか言いようのない感情なのだ。最初はそんなことを考えるのもおこがましいと思っていた。自分で建てた家でもなく、住まわせてもらっているという感覚が強かったのだ。それを、「私の部屋に入らないで、汚いから」なんて言えないと思っていた。何より、どこかおかしい考えだというのは自分が一番よくわかっていた。

だが、おかしいと思いながらも止められない。どうしても無防備にならざるを得ないお風呂の時間などに、誰かが「部屋」に入ったかもしれないと思うだけで、掃除をせずにはいられなくなっていた。

それだけではなく、どこにいても「部屋」のことが頭を占めるようになり、引きこもりもどんどん酷くなっていった。月に一度、玄関先に出ればまし、なんていう時期もあった。

一度、猛烈に怒った私が頭を打ちつけるのを止められ、今となっては思い出せないが、なにか暴言を吐きながら父に頭突きをかましたり、口に含んだ水を吹きかけたりと大暴れしたことがあった。その様子は、まるで映画『エクソシスト』の悪魔に取り憑かれた、少女リーガンのようだったらしい。

しばらくして救急車と警察も来て、ご近所がちょっとした騒ぎになっていたようだ。

それは、脳天を揺さぶられるような読書体験と形容しても過言ではない。

それが平山夢明との幸福な出会いだった。

それからは、平山さんの物語はもちろん、あんなに苦手だったホラーが大好きになってしまったのだ。

この変化はなんなのか。自分なりに考えてみた。

答えは、「精神の底辺を知ったから」なような気がする。

ホラーは心の浄化になり得るのだ。

少し病状が落ち着いていたその頃、家族とホームセンターに買い物に行った。

新作のシャンプーを見に、フラフラとひとりで売り場をうろついていたところ、私の右側から、今まで感じたことのないような空気が流れてきた。

なんだろう……と思っていたらば、大柄な知らない外国人男性がシャンプーを手に、「これなんてよむんですか?」と訊いてきた。素直に教えてあげると彼はお礼を言い、突如、世間話をはじめた。

そして、「このへんにすんでるんですかー?」「なんさいなんですか?」などの質問も……。私がまともに答えていたら、いつのまにやら連絡先を交換することになっていた。

なぜだろう……。

彼はスリランカ人であるらしい。

席順も決まり、ひととき頭を霞ませながら、ボーッとしていると、クラスの女子3人が私に声をかけてきた。何かと思いきや、「ねぇ、本当に31歳なの?」と、怪訝そうな顔で問いかけてきたのだ。

また言わせてもらうが、この頃の私は異様に若くみられることが多かった。黒髪ロング、短めの前髪パッツンがお定まりのスタイルだった。どうでもいいことではあるが、私は小学生の頃から白髪があったので、白髪染めはしていたのだが。おまけに、フリフリとした服が好きで、入学式当日はクラシカルロリータふうの、首もとがチョーカーをしているようなデザインがお気に入りの、膝丈紺色のワンピース。それに白のフリルがついたスタンドカラーのシャツをなかに着て、白いタイツを履いた上に、白のレースの靴下を重ね履いていた。

あとから友人に聞いた話しによると、「ゴスロリの人がいる……」と思われていたらしい。

泣きじゃくる32歳と、それを見守る50代後半の先生たち。

ここは学校なのか?

端から見ると一種、異様である。

どういうことかというと、私には自分で決めたルールに沿って掃除、消毒、お風呂を済ませないと自分の部屋のベッドで眠れない、という謎のこだわりがある。

部屋の掃除は、外出前に床をワイパーで拭く。

帰宅後は手を洗った勢いのまま化粧を落とし、部屋着に着替え、階段や廊下の床掃除。 お風呂も掃除して、洗濯機の上をアルコール消毒。

手を洗い、新しい部屋着と基礎化粧品をもってきて、洗濯機の上にセット。

共有の足拭きマットは使えないので、自分のタオルを床に置いて入浴後、顔と体の保湿をし、髪を片手で乾かす。なぜ片手かというとドライヤーは共有の物なので、両手を使うとまた振り出しに戻ってしまうのだ。

そして、自分の部屋に戻る前にまた入念に手を洗い、手拭き紙で拭き、その紙を使って靴下を部屋の前で脱いだら、ミッションコンプリート。

なんとも面倒臭い。

なんとも、まぁ、濃ゆい。

そうなんです、各章を抜粋するだけで、なんだかもう、どこか別の世界線にいるような気分にさせられませんか?

まだまだ名文&迷文がてんこ盛りですので、あとは思う存分に、本書をお楽しみいただけたらうれしいです。

魅力あふれる登場人物

主人公である難波ふみ(著者)だけでなく、彼女をとりまく登場人物たちもご紹介。と、ここはまだ本編イラストが完成していないため、後日更新していきます。

難波ふみ……

装画および挿画は1弾、2弾と同じくなかむらるみ

シリーズということですので、装画&挿画を担当するのは、前作、前々作同様、イラストレーターのなかむらるみさんです。

ベストセラー書籍『おじさん図鑑』や東京新聞での連載など、独特のタッチに味があり、今回も、気がつけばシリーズの世界観を確固たるものにさせる最高の絵を描いていただきました。個人的には『おじさん酒場』が大好物です。

これまでにもご紹介していた、イチオシカットなどは、イラストが完成次第、時更新していきますね。

帯文は作者あこがれの平山夢明さん

本編でも登場しますが、著者は大の平山夢明ファン。

実は、彼の出版記念トークイベントにも出席したことがあり、平山さんとツーショット写真も撮っていたりします。

そんな平山さんと古書みつけは、またまた何の因果か、奇妙な御縁があって結ばれておりまして、このたび、帯文をお願いしたところ、快く了承していただけたのです。

古書みつけ店内で古本を探す平山氏。

前回の帯文を書いてくださった倉田真由美さんとの御縁もかなり深いものがありましたが、本当に、御縁って大切です。

いったいどんな帯文が寄せられるのか、楽しみで仕方ありません。※帯が完成しましたら更新いたします。

本作を出版しようと思った理由

生保レディに認知症介護士、これまでの2作の紹介時にも書いておりますが、編集者である私が、本作を読んで古書みつけで出版しなければ! と考えた理由を列挙してみます。

①稀少性→「無職になってしまった」的なニート本は数あれど、生まれてから一度も働いていないパターンの本は皆無。

②社会的意義→AIが蔓延ることによって、ますます奪われていくであろう「就労」。無職、ひきこもり、ニート、という社会問題に対して、当事者たちが何を思い、何を考えているのかを発信することには意味があるはず。(※と、いうのは建前で、とにかく、彼女の生態、文章がおもしろかったんです)

③メッセージ性→彼女の生き様、文章に込めた思い、すべてにメッセージ性があると編集部は確信しています。何をくみとるかは人それぞれかと思いますが、最終審査員含めて皆が感じた強烈なインパクトを体感ください。(読んだ人たちと語りあいたい作品です)

④エンターテインメント性→生保レディ、認知症介護と同様に、映画化、漫画化への期待がもてるエンタメ性を内包している。最終審査員だった脚本家の加藤正人さん曰く、「学校の章を深堀りすればそれだけで映画になる」とのこと。先生、ぜひよろしくお願いいたします!

⑤文章力→作文コンクールに入賞するだけあって、編集者だけでなく、審査員もうならせた一級品。ノンフィクションであり私小説。

以上。

今後の作品にかんしても、上記のような項目をクリアしたものを、気がつけばシリーズとして皆様のもとにおくりだせたらと考えています。

「気がつけば○○」シリーズとは?

「気がつけば生保レディで地獄みた。」「気がつけば認知症介護の沼にいた。」のランディングページともかぶりますが、最後に、気がつけば○○賞のルーツをご紹介させて頂きます。

そもそものはじまりは、約20年にわたって編集者として活動してきた伊勢が、「気がつけば警備員になっていた。」(堀田孝之/笠倉出版社)という書籍の編集を担当したことがきっかけとなります。

ある日、私の母校、日本映画学校時代の友人である堀田氏から、彼が綴ったという原稿を渡されました。そこには、ふだんは陽のあたらない職業である警備員の実情が、悲しみや憎しみを含みつつコミカルに描き出されていて、その筆力、表現力に魅了され、私はどうしてもこれを書籍化させたいと思い、様々な出版社に営業をかけることで出版化が決まった一冊でした。

個人的にはとても満足のいく本がつくれたと感じていて、可能であれば、これをシリーズ化できないかと考えました。

が、現実は甘くなく……。出版社が書籍に強い版元ではなかったり、営業やプロモーション不足など、イチ編集プロダクションができることは限られていて、広くこの本を伝えることができなかったこともあり、売り上げは芳しくなく、シリーズ化の夢は潰えてしまいました。

けれども、私のなかでは、エンタメとしてだけでなく、社会的にも意義ある一冊だったと思っていて、これからもそういった光のあたらない職業や人、生き方というものに耳を傾け、彼、彼女らの物語をたくさんの人に伝えたいという想いが強くなっていきました。

私たち映画学生の大先輩・新藤兼人先生の言葉にこういうものがあります。

「誰でも脚本家になれる。それは自分のことを書けばいい。誰よりリアリティーがある作品、傑作が書ける」

つまり、有名人でなくとも、世界中にいるどこかの誰か物語は、十分に1本の映画にもなりえる……。

そこに気がついたとき、気がつけば、「気がつけば○○賞」というお題が閃いていたのです。

たくさんの「気がつけば○○」を集めるにはどうしたらいいか? 答えは公募でした。そして、自らを出版社化するという道を選ぶことで、自分のやりたいことを実現させようと考えました。

2021年、事務所の1階に古本屋「古書みつけ 浅草橋」をオープンさせたことも、実は、このプロジェクトへの布石であり、『気がつけば生保レディで地獄みた。』の出版をもって、「古書みつけ」という出版社が産声をあげたのです。

そう、古書みつけ自体もまた、「気がつけば出版社になっていた。」であり、みつけの物語はこれから綴られていくことになります。

そんな古書みつけの出版社としての想いは、以下の「古書みつけ宣言」に綴っていますので、ご一読いただけると幸いです。

ベストセラー「日記シリーズ」に憧れて……

実は、「気がつけば○○」シリーズ創設のきっかけとなったものがもうひとつあります。

それは、三五館シンシャという出版社で発売されている、中・高齢者の職業体験を綴った「日記シリーズ」との出会いです。

これも生保レディのランディングページとかぶりますが、この記事が初という方のために、そこについても重ねて書かせていただきます。

大ベストセラーとなったシリーズ第1作目の「交通誘導員ヨレヨレ日記 当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます」(柏耕一)を皮切りに、以降の作品も出版するたびに軒並み好調な売り上げを誇るなど、書籍が売れない現代において目覚ましい勇姿を見せてくれています。

この出版社の活躍を見ていると、「出版不況って何?」という感覚にすらなります。

ちなみに、この作品は、〝老後2000万円問題〟のタイミングで発売されたこともあり、話題となって瞬く間にたくさんの読者のもとに届けられました。そして、その後、60代、70代の就業実体験を綴っていくことシリーズとなっていくのです。しかも、書くのはあくまでも本人で、三五館シンシャの代表である中野長武氏は、「いくら内容が面白くても、書けないという人の本は作りません」と、インタビューで答えています。このこだわりが数々のヒット作を生み出す要因となっていることは間違いないでしょう。

そう、以前から追いかけていたこの「日記シリーズ」を参考に、どうにか私が思い描く、新たなるノンフィクションシリーズをつくりだせないものか……。それを、ひたすらに熟考したことで生まれたのが、「気がつけば○○」でした。

とはいえ、ただただこの「日記シリーズ」を模倣するのでは、出版社を立ち上げる意味がありません。

そこで、「日記シリーズ」が60代、70代の就業実体験ならば、「気がつけば○○」は世代や職業にはこだわらず、あくまでも「弱者の叫び」を発信すること、これをテーマにシリーズ化にしていこうと考えました。

そして、イラストは、親しみあふれつつちょっぴり可笑しいテイストを醸し出せるなかむらるみさんにお願いし、表紙も「日記シリーズ」とは異なるテイストで勝負をかけることにいたしました。

「喜劇と悲劇は紙一重」とはよくいったものですが、マイノリティだからといって総悲観するのではなく、そんな自分の物語を悲しみや憎しみを内包しつつもコミカルに綴ってほしい、という願いも込めていたりします。

ちなみに、表紙をつくる際、私がデザイナーさんに注文したことは……。

「ヴィレッジヴァンガードに置いてありそうな表紙にしたい!」でした。

思えば、最終審査員をお願いした新井英樹先生の名作「ザ・ワールド・イズ・マイン」に出会ったのもヴィレバンで、そんな衝撃的な出会いも思い出し、ヴィレバン感を出してもらいました。個人的には、手作りのタイトルフォントがお気に入りです(※生保レディ、ヴィレヴァンで販売してほしかったのですが、まだそこまで届けられておりません)。

ということで、憧れの「日記シリーズ」が、きっかけのひとつともなった「気がつけば○○」。

私たちとしては、「類書であっても類似書ではない」と考えておりますので、もし、この記事を見かけた書店員さんがいましたら、ぜひ、「日記シリーズ」と同じ棚に置いてもらえないでしょうか?

必ずや相乗効果が生まれ、どちらも手に取ってみる、というお客さんが増えそうな予感が、勝手にプンプンしております(笑)。

現に、生保レディや認知症介護は、「日記シリーズ」のお隣に置かれていた書店さんもあったので、古書みつけのメッセージをくみとってくれている書店員さんもいるのだなと感激いたしました!

ちなみに、シリーズ3冊目となるので、今後は、ぜひ、3冊を同じ棚に並べていただけたらうれしいです。

生保レディのときからたくさん入荷してくださっている、「喜久屋書店松戸店」様の棚。いつもありがとうございます!

著者に会える古本屋兼出版社

最後に、もうひとつお知らせを。

古書みつけは台東区浅草橋にある古本屋兼ひとり出版社です。古本屋のほうは、オープン当初からはスタイルが変わり、今では、〝本が好きな人、本に関する仕事をしている人たちが日替わり店主をつとめる〟古書店へと進化しております。

出版界を目指したいという学生の鈴木さん。読書をしながらのんびりと店主をつとめてくている。

「NIR IDENTITY & BOOK」というブックアイテムのブランドをもつAkaneさん。読書アカウントが大人気。

文学サロン朋来堂の親善大使のゆかちゃんまん。古書みつけのトークライブ配信のMCもつとめる。

古書みつけの2階にある編集プロダクション「株式会社伊勢出版」とつきあいの深い小川さん。フリー編集として様々な本を手がける。

同時に、気がつけばシリーズを出版する出版社でもあるため、著者たちも日替わり店主として店頭に立つ日を設けているのです。生保レディの作者・忍足みかんさんも発売直後から店頭で、自身の本を販売してくれていました。(※現在は月イチくらいでお越しいただいています)

「気がつけば生保レディで地獄みた。」の著者・忍足みかんさん。いつもは大好きなお描きをしながら店頭に立っている。

認知症介護の畑江ちか子さんも、仕事の合間をぬって店頭に立ってくれています。月に2~3回ほど。

そして、本作の著者も、日替わり店主として立ってくれることになっております、40年間無職だったのに!

ということで、古書みつけには、〝著者に会える古本屋兼出版社〟という新たなコピーも誕生いたしました。

みつけホームページのカレンダーにて営業日、店主がわかるようになっていますので、確認してから遊びに来てもらえたらうれしいです(※著者がいる日に訪れた方は、著者とトークするだけでなく、著者の本をその場で購入していただいたり、お気持ちで何か古本をご購入いただけたら喜びます←ここ結構大事)。

ちなみに、今回も著者の店番デーが決まり次第、こちらの記事を更新いたします。

取材大歓迎!

そのほか、気がつけば○○賞の関連記事まとめ

ということで、ここまでお読みいただきありがとうございました。

最後に、気がつけば○○シリーズのこれまでの歩みなどがわかる記事をまとめさせていただきましたので、さらなる興味をもっていただけた暁には、これらの記事にも目を通していただけるとうれしいです。

公募開始の告知から、一次選考、最終選考を経ての受賞作決定、そして、最終審査員の皆さんからの講評という順番に記事をまとめさせていただきました。

そして、今は、第2回目の「気がつけば○○ノンフィクション賞」を公募中です。

年内締め切りですが、ご興味あればぜひ!

「気がつけば生保レディで地獄みた。」「気がつけば認知症介護の沼にいた。」好評発売中!

記念すべき第1弾、第2弾もまだまだ話題沸騰中です。

未読の方はこちらもあわせてお楽しみください。

気がつけば今回もめっちゃ長大な記事になっていた。となりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました!