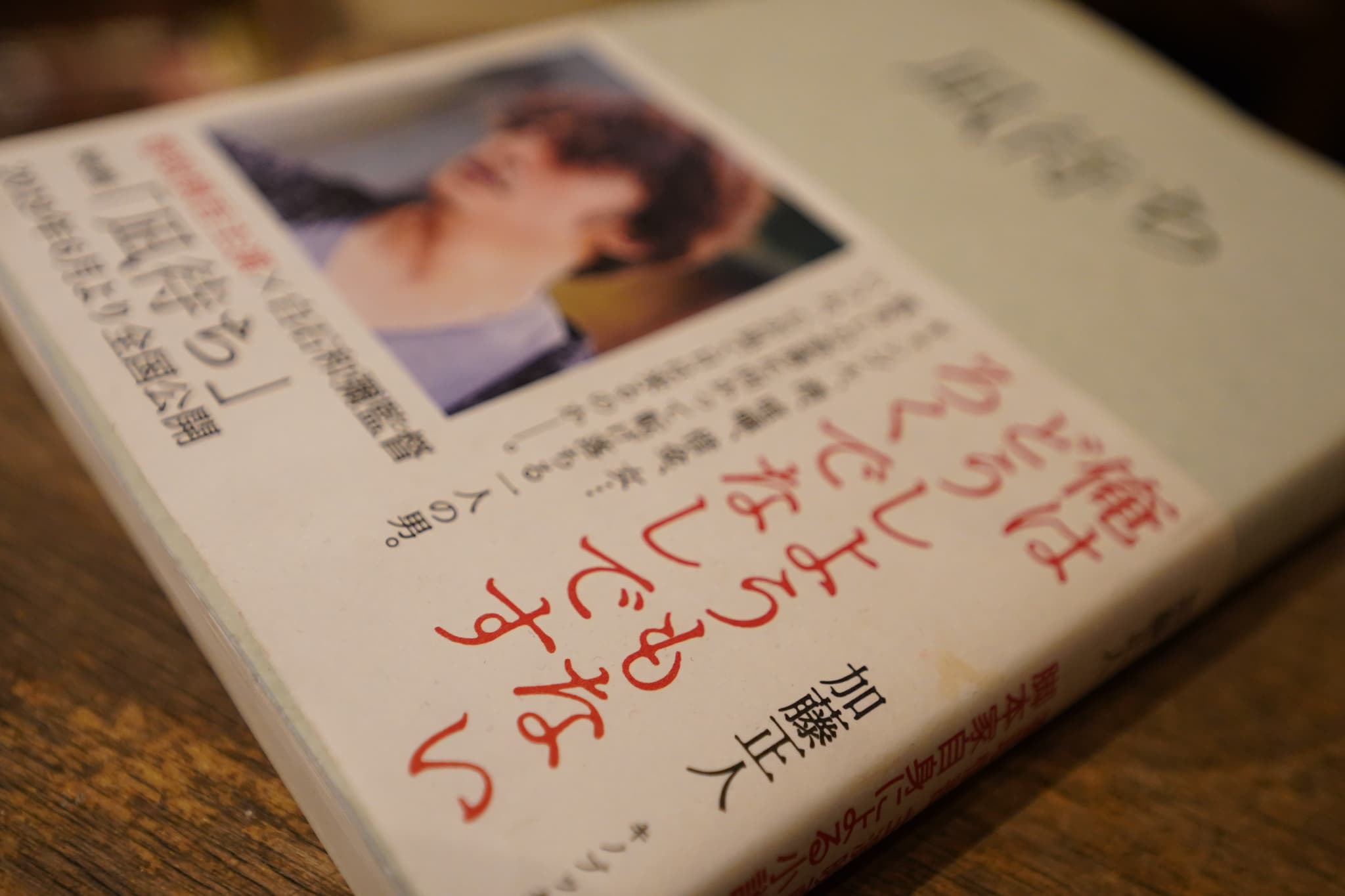

【講評】加藤正人(脚本家)/「第1回古書みつけ(気がつけば○○)ノンフィクション賞」最終選考

自分のことを書けば、誰でも一本は傑作が書ける。

これは、偉大な脚本家新藤兼人の言葉だ。

誰もがドラマチックな人生を生きている。その人の人生は、その人自身が一番良く知っているのだから、それを書けば素晴らしい作品になるという格言だ。

今回読んだ四本の作品も、それぞれ自分のことを書いている。だから、それぞれに面白さがあった。

真実は重い。それぞれの作品には、なるほどと唸るようなリアリティがあり、心の痛みや、時にクスリと笑わされてしまうようなユーモアがあった。

ストーリーや文体に、完成されていない未熟さもあったが、それ以上の魅力を感じた。

「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」荒島晃宏

荒島晃宏さんの「気がつけば浅草最後の映写になっていた。」は、浅草から映画館が消える様子を描いた作品だった。歴史の一ページを記録するという意味でも意義がある。

私は映画の脚本家なので、特にこの作品に惹かれた。

もっとあざとく感動させることもできたかもしれないが、事実を優先してことさらストーリーを加工しないというのが作者の思いであったと思う。職場である映画館がよく描写されていて、懐かしい気持ちになった。

興業のためにあれこれと知恵を絞る映画館の様子には、従業員の皆さんの映画愛を感じて嬉しい気持ちになった。

また、観客の描写もとても面白かった。

シネコン以前の昔ながらの映画館が、浅草という土地柄と相まってとてもいい雰囲気の作品になっていた。

「気がつけば無職になっていた。」薫

薫さんの「気がつけば無職になっていた。」は、コールセンターのオペレーターという仕事の過酷さを描いた作品だった。

会社での仕事の様子が克明に描写されていて、リアリティを感じた。

『誰も僕におっぱいを見せてはくれない』という文章には、思わず笑ってしまった。シャープないいフレーズだ。

主人公のプライベートな生活の様子は、もう少し読んでみたかった。また、家族との関係も面白く読んだ。お見合いのエピソードもたいへん面白かった。その辺りを、もっと書き込んでも良かったような気がする。

文章は丁寧に書かれていて、とても読みやすかった。筆力のある人だと思った。

「気がつけば三十九年間無職だった。」難波ふみ

難波ふみさんの「気がつけば三十九年間無職だった。」は、幼年期からの自身の歴史を描いた作品であった。家族や友人との関係で精神的に追い詰められていく描写には胸が締め付けられた。だが、高校に入学してからは、希望を感じるような展開になった。しかし、現実はフィクションの物語のように都合よくは進まず、病気と格闘しながらの生活が続いているようだ。

この作者は、自分自身を客観的に見つめながらこの作品を執筆したと思う。貴重な体験であったのではないだろうか。

病と付き合いながら、少しずつ克服し、いつか職業について欲しいと思う。その時はぜひ、第二作を書いてもらいたい。

「気がつけば生保レディになっていた。」忍足みかん

忍足みかんさんの「気がつけば生保レディになっていた。」は、物語の舞台となる保険業界の描写に、体験した本人でなければ書けないリアリティさがあった。ノルマに追われる営業職の過酷な労働環境と、適応できずに追い詰められていく主人公の様子が良く描かれていた。職場以外の友人関係についてをもう少し深く書き込んでもいいのではないかという気もした。

文章は現代的なタッチで、若い人たちに支持される文体だろうと思った。弾んだタッチのテンポのいい文章を書ける人だと感心した。

脚本家・加藤正人